Анкилозирующий спондилит: симптомы, причины и лечение воспаления позвоночника

Анкилозирующий спондилит, также известный как болезнь Бехтерева, — это хроническое воспалительное заболевание, которое поражает в первую очередь позвоночник и крестцово-подвздошные сочленения. Болезнь развивается постепенно, но способна серьёзно ограничивать подвижность, вызывать стойкий болевой синдром и, в тяжёлых случаях, приводить к инвалидности. Поскольку процесс системный, нередко вовлекаются и другие органы, включая глаза, сердце и кишечник.

Что происходит при анкилозирующем спондилите?

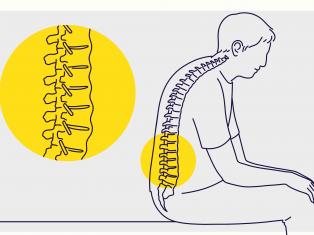

Патологический процесс начинается с воспаления в местах соединения позвоночника с тазом. Постепенно воспаление охватывает все отделы позвоночника, приводя к окостенению связок и суставов. Со временем позвоночник теряет гибкость и принимает характерную согнутую форму. Этот процесс называется анкилозом — откуда и происходит название болезни. Важной особенностью является то, что симптомы могут проявляться волнообразно: чередуются обострения и периоды относительного благополучия. Игнорировать проявления болезни нельзя, поскольку в отсутствие лечения воспаление прогрессирует и может поражать другие системы организма.

Как проявляется болезнь Бехтерева?

На ранних стадиях анкилозирующий спондилит может напоминать обычные боли в спине, особенно в поясничной области. Однако со временем появляется характерная утренняя скованность, которая ослабевает при движении, а не усиливается — в отличие от дегенеративных заболеваний позвоночника. Боль может усиливаться в покое и ослабевать при активности, что отличает её от остеохондроза. Часто пациенты жалуются на общую слабость, потерю веса, субфебрильную температуру. У некоторых проявляются воспаления глаз (увеиты), нарушения сердечного ритма и проблемы с пищеварением. Женщины могут переносить болезнь легче, что нередко приводит к поздней постановке диагноза.

Почему развивается анкилозирующий спондилит?

Однозначной причины возникновения заболевания не существует. Современная медицина считает, что большую роль играют генетические факторы — в частности, наличие гена HLA-B27. Этот маркёр выявляется у большинства пациентов. Однако наличие гена ещё не означает, что болезнь обязательно разовьётся. Пусковыми факторами могут стать перенесённые инфекции, стресс, нарушения в иммунной системе. Установлена также связь с другими аутоиммунными состояниями, такими как псориаз, болезнь Крона и язвенный колит. Возраст начала болезни — обычно от 20 до 40 лет. Мужчины страдают чаще, но у женщин болезнь может протекать атипично.

Как ставится диагноз?

Диагностика анкилозирующего спондилита требует комплексного подхода. Врач оценивает клиническую картину, обращая внимание на характер боли, её продолжительность и локализацию. Обязательно проводятся лабораторные анализы, включая определение уровня С-реактивного белка и скорости оседания эритроцитов. Важным диагностическим признаком является сакроилеит — воспаление крестцово-подвздошных суставов, которое выявляется с помощью рентгенографии или МРТ. Также может проводиться генетическое исследование на наличие гена HLA-B27. Врач обязательно исключает другие формы артрита и заболевания позвоночника, чтобы подтвердить диагноз.

Как лечат болезнь Бехтерева?

Полного излечения от анкилозирующего спондилита пока не существует, однако современная терапия позволяет эффективно контролировать симптомы и замедлять развитие болезни. Основой лечения являются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), которые уменьшают воспаление и боль. В случае тяжёлого течения могут применяться генно-инженерные биологические препараты, направленные на блокировку специфических медиаторов воспаления, таких как TNF-альфа. Дополнительно могут назначаться базисные препараты, например сульфасалазин, а также кортикостероиды — при острых воспалениях. В особо тяжёлых случаях и при поражении крупных суставов рассматривается вопрос о хирургическом вмешательстве — вплоть до эндопротезирования.

Роль образа жизни и физических нагрузок

Физическая активность — ключевой элемент в лечении анкилозирующего спондилита. Регулярные упражнения помогают поддерживать гибкость позвоночника, предотвращают развитие анкилоза и улучшают общее самочувствие. Особенно полезны такие виды активности, как плавание, йога и упражнения на растяжку. Физиотерапевтические процедуры также способствуют сохранению подвижности и снятию мышечного напряжения. Важно выработать привычку заниматься каждый день, даже в периоды ремиссии. Кроме того, следует соблюдать правильное питание, богатое кальцием, витамином D и антиоксидантами. Контроль массы тела и отказ от курения также существенно снижают нагрузку на позвоночник и суставы.

Можно ли предупредить заболевание?

Специфической профилактики анкилозирующего спондилита не существует, поскольку точные причины болезни до конца не изучены. Однако при наличии генетической предрасположенности важно внимательно относиться к своему здоровью. Раннее обращение к врачу при появлении стойких болей в спине, особенно в молодом возрасте, позволяет вовремя начать терапию и избежать осложнений. Поддержание активного образа жизни, правильное питание и отказ от вредных привычек помогают укрепить опорно-двигательный аппарат и снизить риски прогрессирования заболевания.

Заключение

Анкилозирующий спондилит — серьёзное воспалительное заболевание, способное существенно ограничить подвижность и качество жизни. Но при ранней диагностике, правильном лечении и активном участии самого пациента можно добиться устойчивой ремиссии и избежать тяжёлых последствий. Главное — не игнорировать симптомы, не откладывать визит к врачу и не бояться менять образ жизни ради здоровья и свободы движений.

Отказ от ответственности: Представленная информация носит ознакомительный характер и не может заменить консультацию врача. При наличии симптомов анкилозирующего спондилита обратитесь за профессиональной медицинской помощью.